|

Jean Sibelius Concerto for Violin and Orchestra in d minor

Jascha Heifetz (violin)

Walter Hendl (conductor) Chicago Symphony Orchestra 녹음연도 및 장소: 1959/01/10, 12 (ⓟ 1960) Stereo, Orchestra Hall, Chicago |

북여럽의 하늘과 바람이 낳은 선율

시벨리우스, 바이올린 협주곡 d단조

· 핀란드 특유의 서정성이 담겨 있다.

· 연주시간 약 35분.

2015년은 핀란드의 작곡가 장 시벨리우스(1865~1957)의 탄생 150주년입니다. 그의 음악을 연주하는 무대들이 적지 않습니다. 특히 3월13일 예술의전당에서 펼쳐지는 베를린 방송교향악단의 내한 연주회에 애호가들의 기대가 쏠려 있습니다. 거장 마렉 야노프스키(76)가 지휘봉을 듭니다. 이 지휘자에 대해서는 제가 <아다지오 소스테누토>(2012년, 돌베개)라는 책에서도 길게 설명한 적이 있습니다만, 이제는 몇 차례 내한공연을 통해 한국에도 꽤 많은 팬들이 생긴 것 같습니다. 이 지면에서는 더 이상 설명하지 않겠습니다. 다만 덧붙이고 싶은 사실은 이날 연주회에서 협연하는 바이올리니스트가 프랑크 페터 침머만(50)이라는 점입니다.

2015년은 핀란드의 작곡가 장 시벨리우스(1865~1957)의 탄생 150주년입니다. 그의 음악을 연주하는 무대들이 적지 않습니다. 특히 3월13일 예술의전당에서 펼쳐지는 베를린 방송교향악단의 내한 연주회에 애호가들의 기대가 쏠려 있습니다. 거장 마렉 야노프스키(76)가 지휘봉을 듭니다. 이 지휘자에 대해서는 제가 <아다지오 소스테누토>(2012년, 돌베개)라는 책에서도 길게 설명한 적이 있습니다만, 이제는 몇 차례 내한공연을 통해 한국에도 꽤 많은 팬들이 생긴 것 같습니다. 이 지면에서는 더 이상 설명하지 않겠습니다. 다만 덧붙이고 싶은 사실은 이날 연주회에서 협연하는 바이올리니스트가 프랑크 페터 침머만(50)이라는 점입니다.

2001년과 2008년에도 한국에 다녀간 적이 있는 침머만은 크리스티안 테츨라프, 안네 조피 무터 등과 더불어 현재 독일의 간판급 바이올리니스트라고 봐도 괜찮습니다. 게다가 아내가 한국계인 까닭에 한국에 대해 매우 우호적 감정을 갖고 있기도 합니다. 2008년 저와의 인터뷰에서 스스로를 “돌솥비빔밥 마니아”라고 소개하기도 하더군요. 음악적으로는 범(凡)유럽적인 특징을 보여주는 바이올리니스트입니다. 독일에서 나고 자랐지만 러시아 음악가들의 영향을 적잖게 받았습니다. 그는 자신에 대해 “나는 유럽에서 자랐고 유럽의 모든 자양분을 흡수했다. 또 러시아 선생님들에게 음악을 배우면서 러시아로부터 많은 영향을 받았다”고 말했습니다. 또 “러시아 바이올리니스트인 다비드 오이스트라흐(1908~1974)는 내게 신과 같은 존재”라고 언급하기도 했습니다.

서두에서 바이올리니스트 프랑크 페터 침머만 이야기를 길게 꺼내는 까닭은 그가 내한 무대에서 연주했던 곡이 시벨리우스의 <바이올린 협주곡 d단조>이었기 때문입니다. 핀란드를 대표하는 작곡가 시벨리우스의 음악 중에서도 가장 인기 있는 곡입니다.

물론 대중적인 인기로 따지자면 1899년 작곡한 교향시 <핀란디아>를 먼저 언급해야 할지도 모르겠습니다. 사실 이 곡은 매우 ‘정치적인 음악’이지요. 알려져 있다시피 핀란드는 13세기부터 19세기 초반까지 스웨덴의 지배를 받았습니다. 1809년부터 1917년까지는 러시아의 지배를 받았던 공국(公國)이었습니다. 그런데 이 식민지적 지배는 1894년 니콜라이 2세가 차르(러시아 황제)에 즉위한 이후 한층 노골화합니다. 당연히 핀란드의 민족주의 독립운동을 부채질했겠지요. 그런 운동의 일환으로 1899년 11월에 핀란드의 언론 자유를 수호하기 위한 행사가 열렸고, 그 행사의 가장 중요한 프로그램으로 마련된 것이 연극 <역사적 정경>의 상연이었습니다. <핀란디아>는 바로 이 연극을 위해 작곡한 음악의 일부였습니다. 말하자면 핀란드 사람들의 애국적 열정을 고취시키기 위한 음악이었다고 볼 수 있습니다.

사실 음악은 때때로 선동적입니다. 어느 순간 가슴으로 확 밀려들어와서 인간의 감정과 정서를 온통 뒤흔드는 힘을 갖고 있습니다. 그래서 때로는 악용되기도 합니다. 우리는 유럽의 현대사에서 이미 그 장면을 목도했거니와, 바로 히틀러와 나치가 바그너의 음악을 이데올로기적으로 활용한 것이 그런 경우에 속한다고 할 수 있겠습니다. 생각해보면 참으로 무시무시한 장면이지요. 유대인들이 죽음의 가스실로 끌려가는 그 순간에, 수용소의 스피커에서는 바그너의 음악 ‘순례자의 노래’가 울려 퍼졌으니 말입니다. 물론 세밀히 들여다보자면 꼭 바그너의 음악만은 아니었지요. 히틀러와 나치는 이른바 독일풍의 웅혼한 낭만 음악을 자신들의 입맛에 맞춘 ‘독일정신의 정화’로 포장해 악용했습니다. 베토벤과 브람스의 음악도 이 정치적 프레임에서 벗어날 수 없었습니다. 아마 그래서 나치 이후의 독일 음악은 ‘감정의 배제’로 나아갈 수밖에 없었는지도 모릅니다. 감성적 음악이 얼마나 위험한가를 뼈저리게 겪은, 아울러 그 시대의 과오를 철저히 반성했던 독일인들은 스스로의 전통을 부정하고 완전히 다른 길을 선택합니다. 이른바 음렬주의, 조성에서의 탈피 등 쇤베르크(1874~1951)에서 발원하는 음악이 바로 그렇습니다.

또 샛길로 빠져 말이 길어졌습니다. 다시 시벨리우스로 돌아오겠습니다. 자, 시벨리우스의 음악 중에서 대중적으로 인기 있는 음악을 또 한 곡 꼽아본다면 뭐가 있을까요? 그렇습니다. 바로 극음악 <쿠올레마>에 삽입된 ‘슬픈 왈츠’라는 곡입니다. 연주시간 5분이 조금 넘는, 아주 짧은 곡이지요. ‘슬픈 왈츠’에 대해 설명하려면 시벨리우스의 아내인 아이노 예르네펠트(1871~1969)를 잠시 언급할 필요가 있습니다. 시벨리우스는 26세 때(1892년) 아름다운 외모의 아이노와 결혼하는데, 그녀의 아버지는 핀란드의 유명한 장군이고 위로 세 명의 오빠가 있었습니다. 한데 그 세 오빠들이 하나같이 핀란드의 유명한 예술가들입니다. 첫째 아르비드는 극작가, 둘째 에로는 화가, 셋째 아르미스는 작곡가였지요. <쿠올레마>는 ‘죽음’이라는 뜻인데 바로 아르비드가 극본을 섰던 연극이었습니다. 말하자면 시벨리우스는 처남이 쓴 연극의 음악을 맡았던 것이지요. ‘슬픈 왈츠’는 그렇게 만들어진 짧고 아름다운 곡입니다. 왈츠는 왈츠인데, 왠지 스산한 북유럽의 분위기가 짙게 배어 있습니다. 한국에도 몇 차례 내한했던 빡빡머리 지휘자 파보 예르비(1962~)가 이 짧은 곡을 앵콜로 자주 연주하는 편입니다. 아마 인터넷 동영상으로도 찾을 수 있을 겁니다.

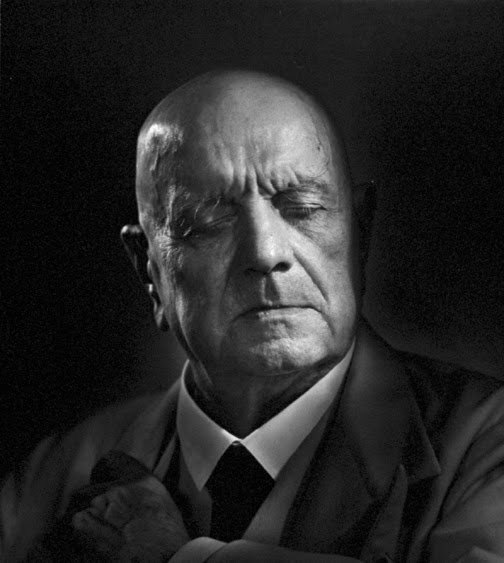

에로 에르네멜트의 <장 시벨리우스의 초상>,

1892년. 이 초상화는 시벨리우스의 아내 아이노의 오빠 에로가 그렸다.(왼쪽)

시벨리우스의 아내 아이노 에르네펠트.(오른쪽)

하지만 대중적 인기와는 별도로, 시벨리우스의 음악적 생애를 대표하는 곡들은 7개의 교향곡이라고 할 수 있겠지요. 그중에서도 2번이 가장 많이 연주됩니다. 그리고 시벨리우스를 대표하는 또 하나의 걸작이 바로 이 글의 서두에서 언급했던 <바이올린 협주곡 d단조>입니다. 이 곡은 청중도 좋아하지만, 사실은 바이올리니스트들도 “내가 가장 좋아하는 곡”으로 꼽기를 주저하지 않는 음악입니다. 제가 몇 해 전 만났던 사라 장도 쇼스타코비치의 바이올린 협주곡과 더불어 이 곡을 손꼽았습니다. 아마도 2악장의 가슴 아릿한 선율에 공감하기 때문인 것 같습니다.

아울러 제가 생각하기에는 바이올리니스트들이 이 곡을 애호하는 또 하나의 이유가 있는 것 같습니다. 바로 3악장이지요. 바이올린의 기교가 매우 화려하고 리드미컬한, 이른바 비르투오소 풍의 악장입니다. 연주하는 사람의 입장에서도 짜릿한 쾌감을 느낄 만한 악장이라고 할 수 있습니다. 자신이 지닌 기량을 마음껏 펼쳐내면서 알레그로 템포로 달려나갈 수 있는 것이지요. 아마도 그런 이유들 때문에 바이올리니스트들의 사랑을 받는 것 같습니다. 아울러 그것은 청중이 이 곡을 좋아하는 까닭이기도 합니다.

‘핀란드의 국민음악가’로 규정되는 시벨리우스는 20세기 초반에 주로 활약했지만, 음악적으로는 전통적 어법에서 크게 벗어나지 않았던 작곡가였습니다. 그는 온음계적 선율과 조성적 화성을 즐겨 사용했지요. 비슷한 시기의 유럽 작곡가들이 혁신적인 음악 어법을 찾느라 골몰했던 것과는 대조적입니다. 그래서 그를 종종 보수적인 작곡가로 설명하기도 하지요. 하지만 그의 음악에는 독일?오스트리아, 혹은 프랑스의 음악에서는 만날 수 없는 독특한 분위기가 있습니다. 아마도 핀란드의 하늘과 바람과 바다에서 영감을 얻는 듯한 개성, 또 내용적으로 보자면 그 땅의 설화에서 건져 올린 듯한 회화성과 신화성 같은 요소들을 느끼게 합니다.

<바이올린 협주곡 d단조>는 앞에서도 잠시 언급했던 <슬픈 왈츠>와 같은 해에 작곡됐지요. 38세였던 1903년이었습니다. 이듬해 2월에 작곡가 본인의 지휘로 헬싱키에서 초연하지요. 하지만 반응이 별로 좋지 않았다고 전해집니다. 시벨리우스 본인도 뭔가 미진했던지 퇴고를 거듭해 1905년에 개정판을 내놓지요. 일설에는 1905년 베를린에서 브람스의 바이올린 협주곡을 듣고 창작의 자극을 받았다는 이야기도 있습니다. 어쨌든 오늘날 주로 연주되는 시벨리우스의 《바이올린 협주곡 d단조》는 바로 1905년의 개정판입니다.

음악적으로 가장 빼어나다는 평을 듣는 것은 1악장이지요. 안개가 서서히 걷히는 듯한, 북유럽의 신화적 분위기를 풍기는 악구들로 문을 여는데 시작부터 바이올린의 활약이 두드러집니다. 이어서 독주 바이올린이 애상적인 선율의 첫번째 주제를, 또 파곳이 두번째 주제를 연주합니다. 협주곡의 일반적 작곡 방식과 달리, 악장의 중간에 카덴차(cadenza, 독주악기가 무반주로 기교적 연주를 펼쳐내는 부분)가 있는 것도 1악장의 특징입니다.

아다지오 템포로 느릿하게 막을 여는 2악장에는 북유럽 특유의 서정이 확연하지요. 독주 바이올린이 어떤 표정을 띤 채 노래하는 느낌의 악구들을 연주하다가 관현악이 합세하면서 음악이 규모가 점점 확장됩니다. 그러다가 다시 바이올린이 애조 띤 노래를, 앞에서보다 조금 빠른 템포로 부릅니다. 마지막에는 다시 원래의 템포로 느려지지요.

3악장은 팀파니와 저음 현악기들이 둥둥거리는 느낌으로 시작해서 곧바로 독주 바이올린이 첫번째 주제를 연주합니다. 그 주제 선율 밑에서 독특한 리듬패턴이 계속해 반복됩니다. ‘빰바밤빰 밤밤밤’하면서 반복되는 그 패턴을 몸으로 기억하면서 음악을 들어보시기 바랍니다. 3악장의 바이올린 테크닉은 앞에서도 얘기했듯이 짜릿합니다.

|

1. 야사 하이페츠, 월터 헨들-시카고 심포니 오케스트라 | 1959년 | SonyMusic 하이페츠가 연주한 시벨리우스 협주곡은 필청반이다. 토머스 비첨이 지휘하는 런던 심포니와의 협연도 있으나 1930년대의 녹음이어서 음질이 난감하다. 보편적으로 들을 수 있는 음반이라고 하기는 어렵다. 미국 지휘자 월터 헨들(1917~2007)이 이끄는 시카고 심포니와의 협연이 연주력과 음질에서 나무랄 데가 없다. 하이페츠 특유의, 차갑고 날카로운 마력을 느끼게 하는 연주다. 특히 비르투오소 풍의 악구들이 빈번히 등장하는 3악장이 눈부시다. 국내에서 두 가지 음반 중에서 구할 수 있다. |

|

2. 크리스티앙 페라스. 헤르베르트 폰 카라얀-런던 심포니 오케스트라 | 1965년 | DG 1950년대부터 60년대에 이르기까지 활약했던 명연주자로 프랑스의 바이올리니스트 클스티앙 ㅍ라스를 빼놓을 수는 없다. 흔히 뛰어난 연주자에게 힘과 기교를 겸비했다는 표현을 쓰곤 하는데, 말하자면 페라스는 그런 표현이 딱 들어맞는 바이올리니스트였다. 특히 60년대 중반에 카라얀이 지휘하는 베를린 필하모닉과 선보인 일련의 협주곡 녹음들은 많은 이들의 사랑을 받았다. 시벨리우스의 협주곡은 그중 하나다. 물론 당시에 녹음했던 브람스, 차이코프스키, 베토벤의 협주곡도 좋다. 막힌 데 없이 쭉쭉 뻗어나가면서 감각적으로도 짜릿한 연주다. 힘과 섬세함을 동시에 느끼에 한다. 아쉽게도 페라스는 알콜 중독에서 헤어나지 못하고 1982년 자살로 생을 마감했다. |

|

3. 정경화, 앙드레 프레빈-런던 심포니 오케스트라 | 1970년 | Decca 22세 정경화의 신선한 에너지가 오롯이 담긴, 데카(Decca)에서의 데뷔 음반이다. 1970년 영국 런던의 로열페스티벌홀에서 유럽 데뷔 무대를 치른 정경화는 곧바로 음반사 데카에 발탁됐다. ‘동양에서 온 마녀’라는 별명은 그 연주회와 이 음반에서 비롯했다. 시벨리우스와 차이코프스키의 협주곡을 함께 담았다. 섬세하면서도 날카로운, 그러면서도 애틋한 분위기가 살아 있는 연주다. 특히 노래의 느낌을 머금은 2악장이 좋다. 프레빈이 지휘하는 런던 심포니와의 호흡도 나무랄 데 없다. 이 음반을 듣다 보면 정경화에게는 유럽인들은 흉내내기 어려운 독특한 감성이 있다는 느낌이 든다. 국내에서 두 가지 음반을 구할 수 있는데, 이 지면에서는 오리지널 음반을 권한다. |